多文化共生の推進について

観光地以外のコンビニやレストラン、スーパーなどの日常生活の様々な場面で、外国人の方とお会いすることや触れ合うことは、珍しくなくなりました。

こうした変化の中で、国籍や民族などの異なる人々が互いの「文化的ちがい」を認め合い、人のつながりや交流を促進する社会の実現が全国的に求められています。

実現に向けてのキーワードは「多文化共生」です。このホームページを通じて、「多文化共生」の考え方などに触れていただけると幸いです!

多文化共生とは?

さまざまな考え方・用語の解説がなされていますが、東海市では『国籍や民族などの異なる人々が、互いの「文化的ちがい」を認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として、ともに生きていくこと』と定義しています。

多文化共生に向けた取組

東海市や東海市国際交流協会、市内大学と協働・連携による多文化共生の取組を紹介します。

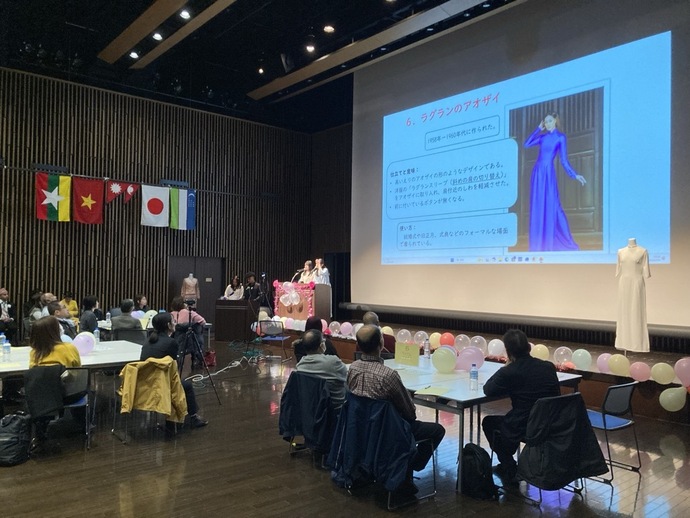

【令和8年2月20日】星城大学留学生による文化講座(主催:星城大学留学生別科)が開催されまし

星城大学の留学生が日本語で母国の文化を紹介する「星城大学留学生による文化講座」が東海市芸術劇場で開催されました。

延べ8人の留学生が「ネパール語の第一歩」「ベトナム民族衣装アオザイーベトナム女性のしなやかさの象徴ー」「民族衣装ロンジーから見るミャンマーの文化と生活」「心でつながる国ウズベキスタンー習慣から見る人々の温かさー」「ネパールのお祭りティハールの訪問パフォーマンス デウシ」の5つのテーマについて講座を行いました。

その後、第二部では「おしゃべり交流会 留学生に聞いてみよう!」が開催され、留学生と約40人の参加者が5つのテーブルに分かれ、各国の文化や伝統、考え方の違いなどについて、「おしゃべり交流」を図りました。

※ この講座は、令和7年度(2025年度)東海市大学連携まちづくり推進事業の補助を受け、星城大学留学生別科が主催したものです。

【令和7年12月】冊子「異文化楽しもう」が発行(作成:日本福祉大学国際学部総合演習(千頭クラス))されました

日本福祉大学国際学部に学ぶ学生が、国籍やルーツの違いを互いに楽しみながら、多文化を理解し合い、共生できるように、身近に体験してきたことを、物語風にまとめたものです。

※ この冊子は、令和7年度(2025年度)東海市大学連携まちづくり推進事業の補助を受け、日本福祉大学国際学部総合演習(千頭クラス)により作成されました。

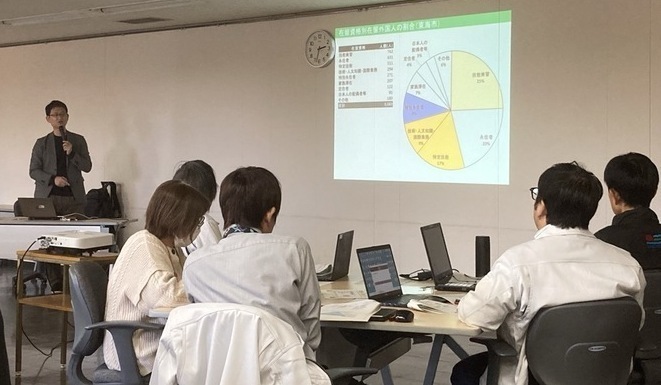

【令和7年11月20日】市職員向け「初めてのやさしい日本語研修」を実施しました

本市では、外国籍市民が年々増加しており、第7次総合計画で掲げた「多様性を認めあう 社会を推進するため、多文化共生に関する理解を深め、日本人も外国人もともに認め合い、 安心して暮らすことができるまちづくり」を目指し、様々な取組を進めています。 この度、外国籍市民や外国にルーツがある市民等への伝わりやすい行政情報の発信を目的に、市職員を対象とする「初めてのやさしい日本語研修」を実施しました。

講師

NPO 法人多文化共生リソースセンター東海 代表理事

NPO 法人多文化共生マネージャー全国協議会 代表理事

土井 佳彦 氏

主な研修内容

- 本市における外国籍市民や取組等の現状説明

- 「やさしい日本語」の概要、重要性について

- 音声コミュニケーションにおけるやさしい日本語(行政サービスを想定したロールプレ イ、グループディスカッション)

- 行政文書におけるやさしい日本語(書き換え演習や意見交換等)

【令和7年8月4日~8日】防災を通じて多文化共生とまちづくりを学ぶ集中講義 ~星城大学・市民団体・東海市の協働で実施しました~

留学生を対象とする「多文化共生とまちづくりを学ぶ集中講義」が「防災」をテーマ に星城大学で開講されるにあたり、市民団体「とうかい防災ボランティア・ネット」及び東海市防災危機管理課職員が講師として参加し、協働による講義を実施しました。

「防災」をテーマに地域の課題や、地域住民との協働について、留学生が社会の一員として貢献できることを市民団体・市職員と学び合います。 授業で、留学生は地震体験や非常時のトイレ・食事体験等を通じて防災を学び、市民団体は留学生とのグループワーク等を通じて、災害時に外国人が困ることや外国人にわかりやすく伝える方法を学びました。

※留学生と市民団体と東海市が学び合う場を三者協働で作り上げる試みです。

【令和7年6月30日】日本福祉大学で 「日本語で防災について考える出前講座」を実施しました

日本福祉大学からの依頼により、「日本 語で防災について考える日」という授業の中で、留学生を対象とした「東海市での防 災」や「日本の災害と防災の言葉」についての出前講座を実施しました。 ほかにも「母国にない災害で驚いたこと」などをテーマとするワークショッ プや、半田中学校避難所運営委員会による取り組み紹介と災害時のトイレ設営・模擬体験などの実習が行われました。

【令和7年6月30日】外国籍市民向けポータルサイトの開設など 多文化共生に向けた取り組みをプレスリリースしました

外国籍市民向けポータルサイト(情報を一元化したサイト)の開設や、市内大学等との協働による今後の取り組みなど、本市における多文化共生に関する取り組みについてプレスリリースしました。

令和7年(2025年)7月1日号広報とうかいに多文化共生に関する特集記事を掲載しました

外国籍市民の人口など統計データや、東海市に住む・働く5人の外国籍市民と外国籍市民を雇用する事業所の方へのインタビュー、東海市国際交流協会・やさしい日本語の紹介など見開き3ページで特集記事を掲載しました。

また、特集記事をやさしい日本語にして掲載もしています。

- 令和7年7月1日号 広報とうかい

-

「やさしい日本語」にした特集記事(とくしゅうきじ)は、ここから読(よ)むことができます。 (PDF 3.4MB)

- やさしい日本語について、詳しくはこちらを見てください

【令和6年11月26日】日本福祉大学の学生と、外国人に分かりやすい行政情報のあり方を検討しました

令和6年11月26日 東海市役所で日本福祉大学の日本人学生、留学生とワークショップを開催しました。

市役所の窓口で転入者に対し配布している各課の冊子やパンフレットなどを実際に見ながら、外国人の方にとっても分かりやすい情報の発信方法、表現の方法などについて意見を出し合いました。

東海市国際交流協会のイベントについて

「多文化共生」に向けて知ってみよう!

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民協働課 市民活動推進・多文化共生

〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

電話番号:052-613-7525 0562-38-6136

ファクス番号:052-603-4000

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。