横須賀町出身 橋本鐐太郎 氏について

橋本鐐太郎氏の功績

橋本鐐太郎氏は、明治3年(1870年)に横須賀町に生まれ、4代目、6代目横須賀町長として2期務め、後に愛知県議会議員として7期務め、当地の政治、行政に大きな業績を残しました。

特に、橋梁・道路の建設(半田街道、常滑街道の開通等)、産業と教育の育成(横須賀町立横須賀女学校の開校等)に尽くされ、その功績が認められ、昭和14年(1939年)に自治功労者として勲6等瑞宝章を授章されました。

昭和18年(1943年)5月6日、享年73歳で永眠され、葬儀は町葬をもって営まれました。

橋本鐐太郎氏略年譜

明治 3 年(1870年) 8月10日横須賀町に生まれる

明治20年(1887年) 横須賀村他2か村戸長役場書記

明治22年(1889年) 横須賀町書記

明治25年(1892年) 横須賀町収入役

明治27年(1894年) 横須賀町助役

明治33年(1900年) 知多郡会議員になる

明治34年(1901年) 横須賀町長就任(大田村・高横須賀村・加木屋村との合併前の横須賀町)

明治38年(1905年) 横須賀町長再任(合併前)

明治40年(1907年) 横須賀町助役(合併後)

明治44年(1911年) 愛知県議会議員になる

大正 7 年(1918年) 横須賀町助役

大正 8 年(1919年) 横須賀町長(4代)

大正 9 年(1920年) 愛知県議会議員(2期目)

大正12年(1923年) 愛知県議会議員(3期目)

昭和 2 年(1927年) 愛知県議会議員(4期目)

昭和 6 年(1931年) 横須賀町長退任・愛知県議会議員(5期目)

昭和 9 年(1934年) 横須賀町長(6代)・扇島の地に寿像が建立される。

昭和10年(1935年) 愛知県議会議員(6期目)

昭和14年(1939年) 愛知県議会議員(7期目)・勲六等瑞宝章受章(自治功労者)

昭和18年(1943年) 5月6日没(横須賀町長在職中)(享年73歳)町葬が営まれる。

橋本鐐太郎氏寿像が建てられた経緯

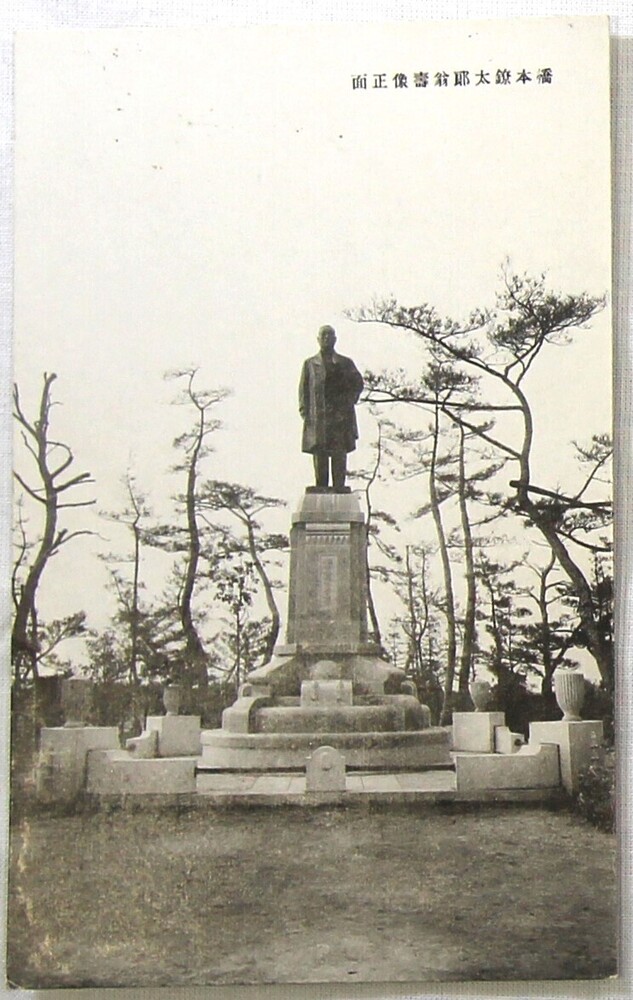

昭和9年(1934年)に完成した埋立地(現在の東海市横須賀町扇島)に、それまでの功績を称えて橋本鐐太郎氏の寿像(モデルの人物が存命中に建立される像のこと)が建てられました。その様子は当時の絵はがきにも残されています。

※建立当時の写真

戦時下の橋本鐐太郎像

昭和12年(1937年)に日中戦争が始まると、戦局の激化に伴い不足した軍事目的での金属不足を補うために、国内の金属回収運動が始まりました。

昭和16年(1941年)には金属供出令が出され、その後太平洋戦争が始まると、さらに金属回収が強化されていきました。

こうした中、昭和17年(1942年)に橋本鐐太郎像も金属供出のために撤去され、台座だけとなりました。

戦後の再造

昭和20年(1945年)の終戦後、しばらくしたころ、台座だけとなった橋本鐐太郎像を復興させたいと願う旧横須賀町の人々によって再建の機運が高まりました。

そして、昭和30年(1955年)10月、かつての扇島の地から旧横須賀町役場があった現在の東海市創造の杜交流館の敷地内に台座が移設されて新たに銅像が作られ、再建されました。

銅像製作者について

現在の橋本鐐太郎像を製作したのは、残された銘板によれば、岡崎市の鈴木基弘という人物です。この方は、現在東海市立平洲小学校に建っている細井平洲先生の銅像も製作されています。

鈴木氏は石工の家に生まれ、彫刻家を志した人物で、地元岡崎市を中心に広く作品が残されています。特に家業の石工業と協業して台座と調和して製作された像が印象的です。

※平洲小学校の平洲像

移り変わった橋本鐐太郎像

橋本鐐太郎像が最初に建てられたのは、昭和9年(1934年)に新たに埋め立てられた扇島でした。その後昭和30年(1955年)に旧横須賀町役場に移転されました。その後、役場跡地に建てられた東海市立文化センターの時代には、現在の創造の杜交流館の南西あたりにありました。

文化センターの閉館・解体にともなって新たな設置場所を検討した結果、東海市創造の杜交流館の建設に合わせて現在の場所に移転することになりました。当時の台座は安全性の問題もあり、移設することはできませんでしたが、再建時の銘板は新たな台座に移されています。

台座に刻まれていた碑文

台座には昭和9年(1934年)に像が建立された時に刻まれた建立の趣旨がありました。移転にともなって失われましたが翻刻した文章を掲載します。

横須賀に伝わる橋本鐐太郎氏のエピソード

1「役場建物を値切ってきた」

『横須賀町史』(昭和44年刊)には次のような話が収められています。(以下引用・原文のまま)

(明治22年のこと)「佐布里(そうり)にかっこうの売り家があると聞いて、横須賀町で買い取ることになったがなかなか値段が折り合わない。最後の交渉に当たったのが当時若干十八歳の少年書記であった。

「二十五円なら大成功」という、とりどりのうわさをよそに、結着十五円、付帯条件もきわめて有利に話を取りまとめて帰ったのである。人びとが「アッー」と驚いたのはいうまでもない。

この少年こそたぞあろう、二十二才で収入役となり、二十四才で助役、三十一才で合併前の横須賀町長、合併後の大正八年横須賀町長となり、県会議員にも七期当選している橋本鐐太郎その人である。」

2「政治家が立ち寄っていた」

町長や県会議員を歴任していた橋本鐐太郎氏はその交友関係も広く、彼を慕って政治家たちが橋本氏を訪ねてくることも多かったそうです。そして、亡くなった後も仏壇に手を合わせるために度々訪れる政治家もいたそうです。

「静軒之碑」について

橋本鐐太郎像の隣にある石碑は、「静軒先生之碑」という石碑です。これは、久野保心という人物の功績を称えて建てられた石碑で、大正3年(1914年)に弟子たちによって、横須賀公園(東海市加木屋町西御門にあった)に建てられました。

久野保心は安政6年(1859年)に現在の東海市加木屋町で生まれました。幼いころから学問を志し、明治5年(1872年)に加木屋で漢学(儒学)を教えていた中山梅軒、弘斉父子に入門して漢学を学びました。

後に「静軒」と号するようになり、書道や漢学を教えるようになりました。明治36年(1903年)には加木屋村長も務めました。昭和16年(1941年)に83歳で亡くなります。『横須賀町史』によると明治12、13年頃から昭和6年の50年余りの間に、保心に学んだ門下生は167名にのぼるとされます。

「静軒先生之碑」の移設

横須賀公園から移設された後、この石碑は東海市立文化センターの南西あたりに、橋本鐐太郎像と隣り合って建てられていました。東海市創造の杜交流館の建設に合わせて移設が検討されましたが、安全に移設して固定することが難しかったことから、裏面を台座と一体化して斜めに設置することになりました。

裏面には石碑の建立に関わった方々の名前が記されており、翻刻した文章を掲載します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 社会教育課

〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

- 社会教育・文化財

電話番号:052-613-7833 0562-38-6425 - 創造活動・交流促進

電話番号:052-613-7835 0562-38-6428 - ファクス番号(共通):052-604-9290