東海市の文化財3

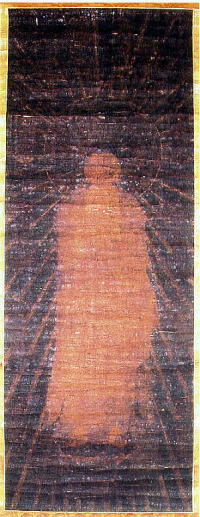

阿弥陀如来像

阿弥陀如来像(あみだにょらいぞう):市指定/妙法寺

南北朝時代(14世紀頃)の作で、絹地に描かれていて、大きさはたて98cm、横36.2cmです。同様のものとして、岡崎市暮戸教会所蔵の「阿弥陀如来十二光仏像」(岡崎市指定文化財)などがありますが、本図のような阿弥陀如来の背後に円を表すものは、現状ではほかに見つかっていません。

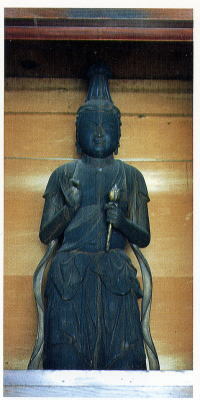

十一面観音菩薩立像

十一面観音菩薩立像(じゅういちめんかんのんぼさつりつぞう):県指定/観福寺

観福寺秘仏の本尊で、高さは152.9cmあります。本尊を安置する宮殿形厨子は、昭和59年に建造物として国の重要文化財に指定されています。

頭の頂上に仏面、その右に菩薩面1、周囲に菩薩面5があります。頭髪部に毛筋がなく、少なめの衣文など、簡素な一本木造りです。

制作は10世紀末から11世紀初めころと考えられています。彫刻を一切ほどこさず、白色下地彩色仕上げの板光背は、愛知県内では初めての発見といわれています。また、台座も当初のものです。愛知県内には、11世紀前半にさかのぼる仏像は少なく、昭和63年11月11日に県指定となりました。

聖観音立像

聖観音立像(しょうかんのんりつぞう):(市指定)/宝珠寺

制作は鎌倉時代の初めから中ころと考えられています。鼻先や両肩、両足などに補修の跡がありますが、本体はなかなかの出来映えで、特にお顔のつくりはすばらしいものがあります。この像は、普通の場合のように、両脇で材をあわせて継がずに、ほぼ正面のややむかって右よりであわせてあります。

聖観音立像

聖観音立像(しょうかんのんりつぞう):市指定/正音寺

江戸時代中ころに尾張藩士内藤正彦が書いた張州雑志に、正音寺の本尊聖観音は安阿弥の作とあります。この像は高さ105cm、頭部はさしこみで髻(もとどり・髪の毛を結んでたばねたところ)は高く、鎌倉時代中ころの作と考えられています。漆は元のまま残って文様も見え、ひだには南宗の作風が見えます。南宗作風の創始者である安阿弥は、鎌倉時代初めころの運慶とならんで活躍した快慶の号です。

聖観音立像

聖観音立像(しょうかんのんりつぞう):市指定/清水寺

寺伝によれば、慈覚大師(平安時代の僧侶)の作といわれています。髪型は藤原時代(平安時代の中ころから終わりころ)の形式を残していますが、鎌倉時代の作とみられます。高さは98.5cmです。

全体に対して頭部が大きめで、衣文が細かく表現されています。なかでも特徴は右手に蓮華を持っていることです。一般的にはほとんどの観音像は左手に蓮華を持っています。

聖観音立像

聖観音立像(しょうかんのんりつぞう):市指定/観音寺

ヒノキの一木造りで、高さ170cmです。鎌倉時代の初めから中ころにかけての作と考えられています。藤原時代(平安時代の中ころから終わりころ)の様式のなごりを残していて、東海市内では古いものであると考えられています。冠や飾りは江戸時代の作といわれています。

昭和20年の第2次世界大戦の空襲により、本堂などが焼け落ちましたが、そのときにいた僧侶が身を挺して運び出し、焼失の難をまぬがれました。

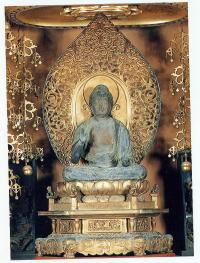

薬師如来坐像

薬師如来坐像(やくしじにょらいざぞう):市指定/太光寺

ヒノキの寄木造り、高さ52cm、黒漆塗りですが、かなりはげています。藤原時代(平安時代の中ころから終わりころ)の様式のおもかげがあり、白毫(びゃくごう)は水晶です。人の病苦を救うとされている仏として、優美な優しい顔立ちとやわらかな衣文様の美しさがよく現されています。後世の補修の跡がかなりあります。鎌倉時代の初めに運慶の長男である湛慶の作といわれています。

弥勒菩薩坐像

弥勒菩薩坐像(みろくぼさつざぞう):市指定/弥勒寺

弥勒寺は、天平勝宝元年(749年)に行基(ぎょうき)が開基(かいき)したと伝えられていて、昔は、七堂伽藍(しちどうがらん)の大きなお寺でしたが、戦国時代にこの地を攻めた鳥羽城主の九鬼義隆(くきよしたか)の軍勢に火をつけられ、本尊と仁王尊像のみを残して、燃えてしまいました。その後、尾張藩2代藩主の徳川光友によって再建されました。本尊が安置されている厨子には三つ葉葵の紋があり、光友とゆかりの深いことがわかります。この像はケヤキの寄木造り、高さ80cm、室町時代の作とみられます。

毘沙門天立像

毘沙門天立像(びしゃもんてんりつぞう):市指定/毘沙門寺

ヒノキの寄木造り、高さ64cm、藤原時代(平安時代の中ころから終わりころ)の作です。豊かな顔立ちをしていますが、りりしさをそなえ、肩をはり威厳のある風ぼうをしています。この像はお寺を開いた素閑法師が京都の金蔵寺(こんぞうじ)からいただいており、そのことが書かれた当時の文書がお寺に残されています。

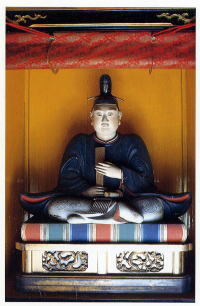

在原業平坐像

在原業平坐像(ありわらのなりひらざぞう):市指定/宝珠寺

高さ42cmの木彫りで、衣冠束帯に笏を持ち、2段の基壇の上にすわっています。厨子に安置され、彩色美しい像です。厨子の中から発見された木板の墨書によって、天明期(1781年から1789年)の造像寄進であることがわかっています。平安時代初めの在原業平(825年から880年)とは時代があいませんが、この地には多くの業平伝説が残されています。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 社会教育課

〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

- 社会教育・文化財

電話番号:052-613-7833 0562-38-6425 - 社会教育

電話番号:052-613-7834 0562-38-6427 - ファクス番号(共通):052-604-9290