東海市の文化財4

毘沙門天立像 不動明王立像

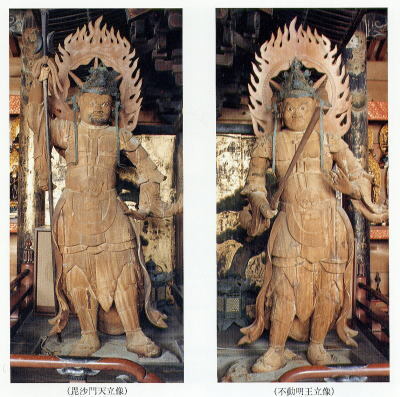

毘沙門天立像(びしゃもんてんりつぞう)/不動明王立像(ふどうみょうおうりつぞう):市指定/観福寺

お寺の本尊、十一面観音菩薩が安置されている須弥壇(しゅみだん)上の厨子の両脇に安置されており、十一面観音菩薩の脇侍として、向かって右側が不動明王、左側が毘沙門天です。両方ともヒノキの一木造りで、高さは170cmです。

毘沙門天立像

毘沙門天立像(びしゃんてんりつぞう):市指定/天王寺

この毘沙門天立像は行基の作とされ、もともと、法海寺(知多市)に置かれていましたが、桶狭間の合戦の兵火で所在が不明となり、寛永18年(1641年)に加木屋村の新田に住んでいた忠蔵(ちゅうぞう)の妻が、夢のお告げによって石塚(陀々法師(だだぼうし)の北にある)から掘り出したものと伝えられています。両足部分に当初の端正な造形が残されており、およそ12世紀(平安時代末期)に作られたものと推定されています。ヒノキの一木造りで、高さは106cmです。市内では、観福寺の十一面観音菩薩立像(県指定)についで古い仏像です。

金剛力士立像

金剛力士像(こんごうりきしぞう):市指定/弥勒寺

阿形(あぎょう)は高さ272.6cm、クスノキ(一部ヒノキ)の寄木造り、吽形(うんぎょう)は高さ273.1cm、クスノキの一木造りです。本像は、長年の風雨による浸食を受けて破損、腐食が進んでいますが、彫刻性は古像の風格が感じられ、平安時代の像に共通する要素が多く、平安時代末期、12世紀頃の作と考えられています。寺伝によれば、もとは運得寺のもので応仁2年(1468年)に本寺へ移されたといわれています。過去に少なくとも二度の修理を受けています。県内では豊川市財賀寺、新城市富賀寺につぐ平安期の金剛力士立像として貴重な存在です。

刀銘出羽大掾藤原國路

刀銘出羽大掾藤原國路(かたな/めい/でわだいじょうふじわらくにみち):国指定/個人所有/桃山時代

五輪塔(業平塚)

五輪塔(ごりんとう)/業平塚(なりひらづか):市指定/富木島町

鎌倉時代の特徴をもった古い五輪塔(ごりんとう)が7基あり、いちだんと形の良い塔を業平塚と呼んでいます。これらの五輪塔は、この地を治め、良忍上人(りょうにんしょうにん)を生んだ藤原氏の一族が、業平と都から業平をしたってこの地に来て、悲恋(ひれん)の死をとげた女官あやめの菩提(ぼだい)塔として建てたものといわれており宝珠寺(ほうしゅうじ)移転前の寺院墓地でした。

今も業平信仰は、知恵と長寿の利益があり、歌詠みは良き歌が詠め、寿命が延び、頭が良くなり、美人になるとされています。

宝篋印塔

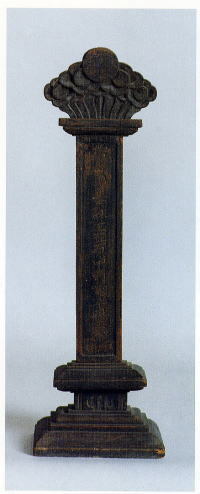

宝篋印塔(ほうきょういんとう):市指定/運得寺

宝篋印塔とは経文を納める塔の一種で、基礎と立方体に近い塔身、四隅に飾りのある階段状の笠、相輪を積み上げたものが一般的です。

墓地にある3基は荒尾氏の墓塔と伝わる宝篋印塔(ほうきょういんとう・市指定工芸品)で、花崗岩(かこうがん)製で室町時代中期のものとみられます。

宝篋印塔

宝篋印塔(ほうきょういんとう):市指定/運得寺

宝篋印塔とは経文を納める塔の一種で、基礎と立方体に近い塔身、四隅に飾りのある階段状の笠、相輪を積み上げたものが一般的です。

墓縁のお堂中には宝篋印塔(ほうきょういんとう・市指定工芸品)1基があり、応永13年(1406年)と刻まれ、知多半島で最古の宝篋印塔といわれています。

在原業平位牌

在原業平位牌(ありわらのなりひらいはい):市指定/宝珠寺

制作は室町時代の天文初期と思われます。位牌に刻まれた文字には、在原業平の名前が読み取れます。歴史上では、在原業平は元慶4年(880年)に病気のため56歳でなくなったとされていますが、この地には、信仰厚き観音菩薩と貴船大明神の加護により助かり、以後、都との連絡を絶ち、隠とん生活をして、10年の長生きで、寛平元年(889年)ころに富田の屋敷で亡くなったという伝説があります。

鰐口

鰐口(わにぐち):市指定/観福寺

観福寺本堂の脇に吊ってあります。直径41cmで、正面の刻印から、応仁元年(1467年)に大五郎という人が寄進したことがわかります。大五郎という人がどのようなひとであったのかはあわかりませんが、当時は応仁の乱がおこっており、この大戦のさなかにこれだけ立派な鰐口(わにぐち)を寄進できるかなりの財力をもっていたと考えられ、知多半島でも数少ない名品です。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 社会教育課

〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

- 社会教育・文化財

電話番号:052-613-7833 0562-38-6425 - 社会教育

電話番号:052-613-7834 0562-38-6427 - ファクス番号(共通):052-604-9290