下水道使用料の改定

下水道事業の経営状況の改善を目的に、令和7年4月1日から下水道使用料を改定します。

下水道を使用する皆様にはご負担をお掛けすることになりますが、将来にわたり安定した下水道サービスを提供するため、ご理解とご協力をお願いします。

改定の背景について

下水道は、市民の皆さまの衛生的で快適な暮らしを支え、また、降雨時の雨水をすみやかに排除するなど、市民生活において必要不可欠な施設です。そのため、安定した下水道のサービスが提供できるよう、日ごろから施設の適切な維持管理に努めるとともに、施設の点検整備、改築更新などを計画的に行っています。

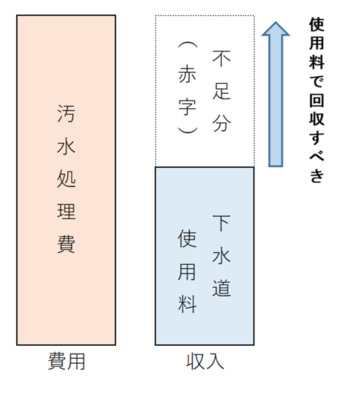

本市の下水道事業のうち汚水処理は、家庭や事業所などからの排水を、汚水管を使って浄化センターに運び、環境基準を満たすきれいな水になるまで浄化処理して海に放流するため、浄化センターや汚水管などの維持管理、電気・薬品などにかかる様々な経費(汚水処理費)が必要です。

公営企業である下水道事業は、その事業に必要な経費は事業の収入(使用料)をもって充てる独立採算性が原則となります。しかし、本市の下水道事業では、汚水処理費に対して使用料収入が不足している状況が長く続いており、不足分は累積赤字として将来への負担となっています。このような状態が今後も続くと、将来的には下水道サービスの提供が困難になることも想定され、経営状況を見直し、改善していくことが急務とされました。

このようなことから、下水道事業の経営状況の改善を目的に、令和5年度に上下水道運営審議会を開催し、適正な下水道使用料について検討を行った結果、できる限り早期に使用料改定を行うべきであるとの答申を受けたため、市の方針を検討し、市議会での審議を経て、使用料の改定を行うことになりました。なお、改定は、家庭への負担増を避けるために3段階に分けて実施し、1段階目を令和7年4月から、2段階目以降は、3~5年後に再度、上下水道運営審議会で審議する予定です。下水道を使用する皆様に負担をお願いするだけでなく、経費の削減や経営の効率化を図るとともに、お客様サービスの向上に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

上下水道運営審議会の開催内容について

改定の内容について

使用料の料金区分に1~10立方メートルの区分を設け、1~10立方メートルの使用料は1か月あたり20円/立方メートル(消費税抜き)とします。

下水道使用料表(1か月)

|

区分 |

1か月の排除汚水量 |

現行使用料(円) |

改定使用料(円) |

|---|---|---|---|

| 一般用:基本使用料 |

880 (税抜き価格800) |

880 (税抜き価格800) |

|

|

一般用:従量使用料(1m3当たり) |

1~10m3まで |

- (使用料に含む) |

22 |

| 一般用:従量使用料(1m3当たり) | 11m3~20m3まで | 104.5 (税抜き価格95) |

104.5 (税抜き価格95) |

| 一般用:従量使用料(1m3当たり) | 21m3~30m3まで | 143 (税抜き価格130) |

143 (税抜き価格130) |

| 一般用:従量使用料(1m3当たり) | 31m3~50m3まで | 181.5 (税抜き価格165) |

181.5 |

| 一般用:従量使用料(1m3当たり) | 51m3以上 | 231 (税抜き価格210) |

231 (税抜き価格210) |

| 臨時・一時使用 | 1m3につき | 462 (税抜き価格420) |

462 (税抜き価格420) |

改定による影響額

排除汚水量が1か月あたり10m3を超える場合は、220円(税込)の増額となります。

20円×10m3×1.1=220円(税込)

改定使用料の適用時期について

令和7年4月1日から

(1) 北地区(新宝町、南柴田町、名和町、浅山、荒尾町、富貴ノ台、東海町、中央町、富木島町)

|

請求月 |

4月 |

6月 |

||

|---|---|---|---|---|

|

使用月 |

2月 |

3月 |

4月 |

5月 |

|

使用料 |

現行 |

現行 |

改定 |

改定 |

(2) 南地区(大田町、高横須賀町、中ノ池、横須賀町、元浜町、養父町、加木屋町)

|

請求月 |

5月 |

7月 |

||

|---|---|---|---|---|

|

使用月 |

3月 |

4月 |

5月 |

6月 |

|

使用料 |

現行 |

改定 |

改定 |

改定 |

※南地区の5月分は、現行使用料と改定使用料が混在するため、排除汚水量が奇数の場合、後半の月の排除汚水量が多くなります。(例:2か月で31m3使用→3月分15m3、4月分16m3)

経営改善に向けた取り組み

1 費用の削減・収入の維持向上に努めます

下水道事業にかかる経費を減らすため、施設の改築更新時の省エネルギー機器の導入や民間活力の活用などを推進します。また、収入の維持向上に向けて、国庫補助対象事業の活用や下水道使用料収納率の向上などに努めます。

2 下水道事業の取り組みを積極的に発信してきます

下水道の仕組みや下水道使用料の使い道などを多くの方に知ってもらうため、市ウエブサイトなどで下水道事業の啓発活動に努めます。

下水道使用料改定についてのQ&A

Q 下水道使用料の改定はどのようにして決まりましたか

A 令和5年度に5回開催した有識者や市民の公募委員などで構成される東海市上下水道運営審議会で下水道事業の経営状況に関する検討を行い、適切な下水道使用料について審議しました。審議会ではできる限り早期に使用料改定を行うべきであるとの答申を受けたため、市の方針を検討したうえで、使用料の改定を行うこととし、令和6年6月議会の議決を経て決まりました。

Q なぜ1か月の排除汚水量が10立方メートルまでの区分の従量使用料を追加したのですか

A 現在、10立方メートルまでの排除汚水量に係る下水道使用料は基本使用料に含むものとなっていますが、負担の公平性、公平性の確保という観点から、従量使用料については全ての排除汚水量が対象となるよう、追加しました。

Q 使用料の算出の根拠はどのようですか

A 国の示す基準である使用料単価150円/m3を目指して改正を行っていきますが、家庭への急激な負担増を避けるため、使用料を段階的に3回に分けて改定していくものとして算出したものが今回の改定の金額となります。

Q 東海市の下水道使用料は、近隣市と比較してどのようですか

A 下水道使用料を1か月に20m3使用した場合で比較すると、改定前は知多半島の5市の中で3番目です。

値上げ後も、3番目となります。

Q 下水道使用料を抑えるにはどのようにしたらよいですか

A 下水道使用料は、原則水道使用量に基づいて計算をしているため、節水を行うことにより下水道使用料だけでなく、水道料金の節約にもつながります。節水方法については、下記をご覧ください。

Q 今後の耐震化や施設の老朽化対策は進めていきますか

A 令和6年1月1日に発生した能登半島地震では、上下水道の設備が広い範囲で大きく損傷しました。

上下水道設備をはじめとする生活インフラ設備の耐震化や老朽化対策などには長期に渡り多額の費用が必要となることから、財政基盤の強化をおこない災害対策や老朽化を推進します。

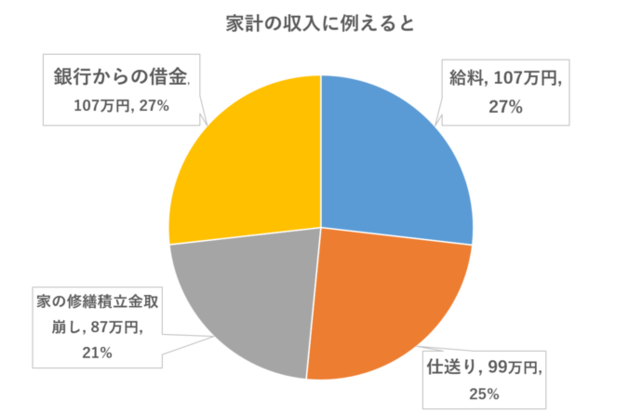

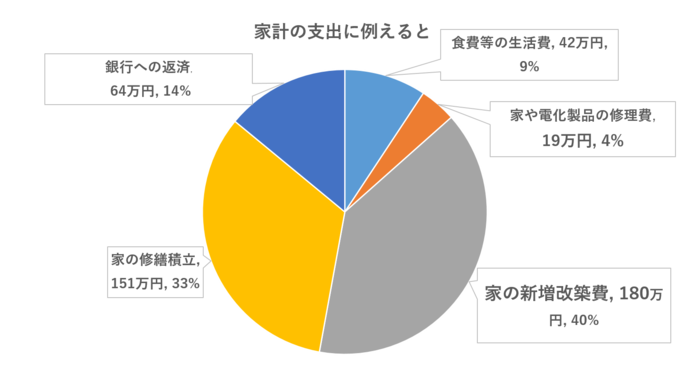

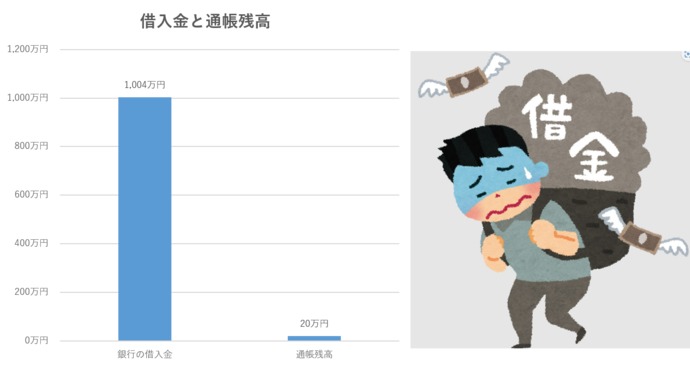

下水道事業を年間収入400万円の世帯にたとえてみると

東海市の下水道事業会計を年間収入400万円の世帯(親からの仕送りや借金を含む)にたとえてみました(令和6年度当初予算を基準に作成)

一般家庭にたとえてみると、収入に比べて支出が多いこと、借金の残高も多いことから、下水道事業は、非常に厳しい経営状況であることがわかります。

持続可能な事業経営ができるよう経営改善に向けた取り組みを一層進めます。

| 家計の収入内訳 | 収入額 | 下水道事業の収入内訳 | 収入額 |

|---|---|---|---|

| 給料 |

107万円 |

使用料、雨水処理負担金、負担金等 |

25億円 |

| 親からの仕送り |

99万円 |

国庫補助金、一般会計補助金、出資金 |

23億円 |

| 家の修繕積立金取り崩し |

87万円 |

長期前受金戻入 |

20億円 |

| 銀行からの借金 |

107万円 |

企業債 |

25億円 |

| 合計 |

400万円 |

合計 |

93億円 |

| 家計の支出内訳 | 支出額 | 下水道事業の支出内訳 | 支出額 |

|---|---|---|---|

| 食費等の生活費 |

54万円 |

人件費、施設の運転管理費等 |

13億円 |

| 家や電化製品の修理費 |

19万円 |

修繕費、予備費 |

4億円 |

| 家の新増改築費 |

180万円 |

建設改良費 |

42億円 |

| 家の修繕積立金 |

151万円 |

減価償却費等の内部留保 |

35億円 |

| 銀行への返済 |

53万円 |

企業債元利償還金 |

12億円 |

| 合計 |

457万円 |

合計 |

106億円 |

| 借入金と預金の状況 | 残高 | 下水道事業の状況 | 残高 |

|---|---|---|---|

| 銀行の借入金 |

1004万円 |

企業債残高 |

234億円 |

| 通帳残高 |

20万円 |

流動資産-流動負債 |

5億円 |

収入では、仕送りや銀行からの借金に大きく頼っており、年間収入の1/4程度しか給料(下水道使用料)が稼げていない状態となっています。

支出では、家の増改築費の負担が大きくのしかかり、銀行への返済額も大きいことがわかります。

借金の残高は、通帳残高のおよそ50倍もあり、手持ちの資金は少なく大変厳しい状況となっています。

Q 家計の「給料」に相当するものとは何ですか?

A 下水道事業は家庭や事業所から排出される汚水と、自然現象である雨水の両方を処理することが仕事です。汚水処理に要する経費は、下水道使用料で賄っています。一方、雨水は自然現象なので、その処理に要する経費は、道路や河川の管理と同様に、税金で賄っています。 したがって、下水道事業会計で、家計の主な収入である「給料」に相当するものは、下水道使用料と、一般会計が下水道事業会計に支払う雨水処理負担金ということになります。

Q 給料の半分が借入金の返済に消えています。 借金がどうしてこんなに多いのですか?

A 下水道事業は、下水道管、ポンプ場及び処理場等の施設を必要とするため、整備費は大きな規模になります。 この整備費の財源の多くは借入金(企業債)によって賄っています。 これは、建設した処理場等の施設は何十年間も使用するため、後の世代にもその負担を求めることが公平だからです。しかし、銀行借入残高、つまり下水道事業会計の令和6年度末企業債残高見込は、年間収入の約2.5倍、通帳残高の50倍もあり、大きな将来負担となっています。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

水道部 経営課

〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

電話番号:052-613-7867 0562-38-6447

ファクス番号:052-603-6910

- 水道料金窓口

電話番号:052-613-7868 0562-38-6449